25 de noviembre de 1970. Kimitake Hiraoka, mejor conocido como Yukio Mishima, asalta el cuartel de las Fuerzas de Autodefensa de Japón junto a cuatro miembros de la Sociedad del Escudo; maniatan firmemente al general y, en un acto desesperado, Mishima sube a la azotea del edificio y arenga (o intenta hacerlo) a los militares presentes con un solo objetivo: dar un golpe de Estado para salvaguardar el legado y la tradición de la nación.

Ríos de tinta se han escrito sobre aquel episodio. Desde una perspectiva psicoanalítica, como lo despliega de manera dicotómica y antropológica el psiquiatra español Juan Antonio Vállejo-Nájera (Mishima, o el placer de morir) con amplios tintes de cultura japonesa y sadomasoquismo, hasta una visión filosófica, como la que expone Marguerite Yourcenar en su Mishima o la visión del vacío.

Surge la pregunta: ¿qué mueve a un hombre escribir sobre otro hombre? Al parecer se trata del poder. Y lo que conlleva el poder: fama, riqueza, prestigio. Sin embargo, el poder de los grandes emperadores o monarcas no es igual al poder que despliega un escritor, un poder metafórico, que es la máscara del poder político, el que es más directo, porque provoca partos y muertes.

¿Murieron más personas por sus ideales o por su pluma que por sus acciones? La frase, si se examina a fondo, es ridícula. Bien lo supieron los romanos. Plutarco y Suetonio, entre los iniciadores del género específico de las biografías, escribieron sobre hombres poderosos que poco y nada tenían que hacer con la pluma, o lo hicieron en función de sus intereses, como Julio César. ¿A quién se le habría ocurrido en aquella época escribir sobre un jardinero o un vagabundo? A Platón se le ocurrió, con Sócrates, aunque no fue una biografía, y Sócrates tampoco era un vagabundo, pero lo parecía. Sócrates el loco, Sócrates descalzo y mal vestido. Sócrates ditirámbico, condenado a beber la cicuta por corromper a las juventudes. Su poder no era simbólico, su poder era filosófico. Ejercía un poder real, aunque fuera desde su trinchera. Así lo consignó Platón en sus Diálogos socráticos, una forma de preservar su conocimiento. Un homenaje.

Hay biografías legendarias, como la Vida de Samuel Johnson de Boswell. O tremebundas, con hechos fantásticos, como la Vida de Alejandro Magno por Pseudo Calístenes, que incluye milagros, maravillas y hasta una lucha del legendario Alejandro contra un dragón.

Un hombre llega a escribir sobre otro hombre, principalmente por admiración. Pero entre la admiración y la envidia hay un solo paso. El alma de Napoleón, de Leon Bloy, es una biografía rabiosa, en la que exalta a Napoleón como un semidiós y a veces lo deja caer como un vil estropajo. Bloy no se anda con chicas: es capaz de comparar el casamiento de Napoleón con la de un putero bíblico. Admira en él su frialdad, su eficacia, su grandeza (y bajeza) en el actuar, y lo extrapola a la sociedad de su tiempo, a su época, al mundo. Un mundo de almas napoleónicas paseándose con altivez por la vida.

Existen biografías que son un conjunto de biografías y se llaman hagiografías: relatan la vida de los santos, vidas plagadas de plegarias y de martirios. La leyenda dorada, de Jacobo de Vorágine, es un libro proverbial y modélico, con una lista de santos, y de santas, cómo no, que como buen martirologio, aprietan el corazón de quienes leen estas vidas. Existen biografías que son procesos, juicios a biógrafos pasados, como por ejemplo El Hitler de la historia: juicio a los biógrafos de Hitler, de John Lukacs. Sí, apellido Lukacs, judío. Un judío que enjuicia a los que escribieron sobre el Führer: no se comía guaguas y no hizo pactos con el diablo para tener poderes psicotrónicos. El historiador mesura, mira en perspectiva, no sataniza ni diviniza. Le otorga al hombre el lugar que ocupó en la historia, sin histeria ni mentiras. No es una historia secreta. De la legión de los biógrafos, los historiadores suelen ser los más imparciales, comedidos, con escaso vuelo poético, pero mucho más certeros. Saben que un personaje de poder no nace como un accidente, sino como el efecto de un síntoma, o como el síntoma de una causa.

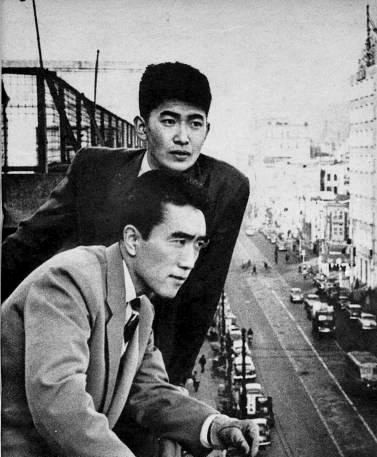

Volvamos a ese nefasto 25 de noviembre de 1970. Entre el barullo y el escándalo, hay alguien que mira con reprobación los desesperados actos de Mishima. Se trata de Shintaro Ishihara. Escritor y amigo íntimo de Mishima. Antes, mucho antes de la intentona de golpe de Estado que terminará con un brutal sepukku, Shintaro recibe la bendición del héroe nipón, un galardón que cualquier novato colgaría con orgullo en su solapa: el reconocimiento de un escritor consagrado, candidato incluso al Nobel, ¿quién no lo querría? De la experiencia traumática por el suicidio ritual de Mishima, y de una amistad de largos años, es que Shintaro Ishihara escribe el elocuente El eclipse de Yukio Mishima.

Shintaro es japonés y nacionalista, una suerte de liberal de derechas, pero no comparte la visión de su amigo respecto al emperador y a la tradición. Va un paso más allá: no es que no comparta estas ideas, es que no las comprende, menos que alguien llegue a inmolarse por ellas. Al revés de los extranjeros, que suelen romantizar e idealizar a las culturas ajenas que observan, para Shintaro los actos de Mishima reflejaban un narcisismo demoledor que no junta ni pega con su sacrificio ritual, no engrandecen ni explican su obra literaria, ni tampoco lo dignifican como persona. Shintaro es crudo. Piensa que lo que hizo Mishima esa tarde, fue un fraude, un acto fallido, una estupidez.

La historia es conocida. Mishima preparó el ritual del seppuku durante al menos cinco años. Ejercitó su cuerpo a través del culturismo y se entrenó en distintas artes marciales. Incluso protagonizó un cortometraje basado en un cuento suyo, Patriotismo, donde se escenificaba con lujo de detalles el suicidio de los antiguos samuráis. Para Shintaro, que no diviniza a su amigo, no hay filosofías del vacío, ni complejos sadomasoquistas, ni retornos heroicos a la tradición. Shintaro es realista, y en contraposición a los idealistas, ve las cosas como son. Podríamos decir que ahí donde Mishima es un trágico don Quijote que muere en pos de sus ideales, Shintaro es su Sancho Panza, que observa las cosas sin los lentes deformantes del idealismo. Y sufre por su amigo.

«Si hay algo en esta vida que no valen un céntimo, son los ideales», cita en un momento. El tono de El eclipse de Yukio Mishima es parco. A momentos, pareciera que Shintaro es un enemigo disfrazado de amigo, porque sus opiniones respecto a Mishima son demoledoras: además de su narcisismo, cuestiona sus performances en diversos estilos marciales. Para él, eran prácticamente una mentira: un gesto vacío de alguien que movía la espada o la katana sin la habilidad de un maestro, pero posando como maestro. Shintaro sabía de lo que hablaba. Él practicaba de manera amateur fútbol, y su juicio es que el deporte, a diferencia del culturismo y las artes marciales, sí requieren de superación y trabajo en equipo, pues su espíritu es más competitivo, siendo el cuerpo funcional a estas metas; no así el culturismo, que tiene como fin el mismo cuerpo, belleza que está puesta ahí para ser admirada por otros, un puro acto de autismo y autocontemplación.

Otro tanto nos habla de las incursiones del escritor nipón en el cine y en la actuación. Para Shintaro, no eran más que intentos desbocados de egocentrismo con escaso talento. Para su amigo, Mishima no era un renacentista; escribía bien, terriblemente bien, y ese escribir bien y el reconocimiento y adulación temprana por parte de un público, fueron los que detonaron la afloración de ese lado oculto de Mishima, quien pasó de ser un flaquito tímido, oculto entre libros y gatos, a un fornido samurái que llegó a liderar una organización paramilitar. Pero ¿cuál era real? ¿Clark Kent o Superman?

No obstante, ni la escritura de Mishima se salva. Shintaro reconoce que en el núcleo de su obra existe una inherente mascarada, en el sentido de que sus textos carecen de vida auténtica, y para ello menciona su ensayo El sol y el acero, libro al que condena por utilizar un lenguaje engolado carente de profundidad, lleno de nebulosas y sin ideas claras; la condena también se extiende a El color prohibido, en la que el tratamiento de la homosexualidad no sería más que otra mascarada del autor para concertar el apoyo de la crítica.

El eclipse de Yukio Mishima, además de una biografía de los últimos años del escritor, es un tratado sobre la intimidad y los efectos del deporte en el cuerpo. Es, cómo no, un ajuste de cuentas que no pudo hacer en vida su autor para con su amigo. Es una confesión de una máscara respecto a la corrupción de un ángel, a quien le llegó la fama muy pronto y no supo cómo lidiar con ella. Es también una lección para el tratamiento de la amistad entre escritores, que seguramente en estas latitudes nos costaría entender, porque allá se ejerce la sinceridad de manera franca y abierta, rozando la brutalidad y el desparpajo.

Casi al cierre del libro, Shintaro evoca un sueño que tuvo con Mishima, y ya a esas alturas no sabemos si se lo inventó para apaciguar los anónimos, o si realmente lo vivenció en el plano onírico. Poco importa: la sombra de Mishima se ha vuelto frágil y escurridiza, y sobre su tumba el enigma persiste. Una vez cerramos las páginas del libro es cuando la esfinge abre sus ojos. Y nos mira.